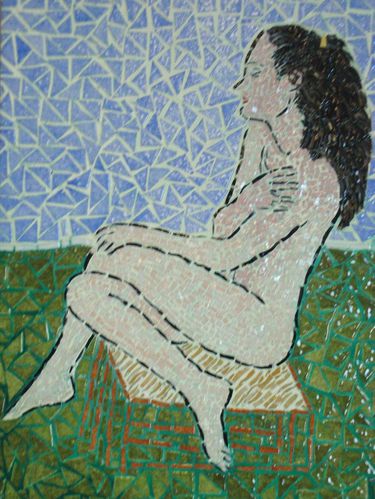

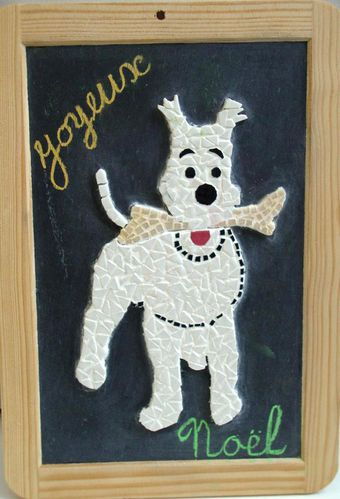

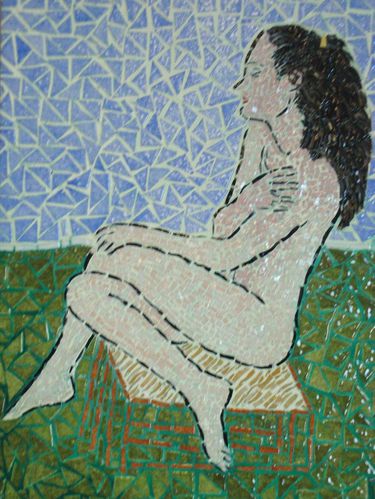

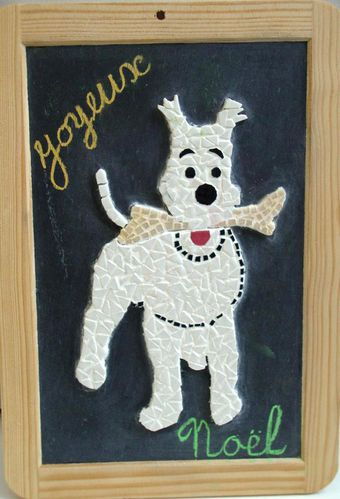

L'activité "Mosaïque d'Art", nous communique deux nouvelles réalisations remarquables

Jugez plutôt !

Bravo pour les artistes qui ont réalisé cela !

Association "Accueil Art Activités"

Activités de loisirs, de partage, d'amitié, sur Saint Sébastien sur Loire (44)

Catégories

Pages

Liens

Suivez-moi

Newsletter

Abonnez-vous pour être averti des nouveaux articles publiés.

2013-12-21T06:59:00+01:00

L'activité "Mosaïque d'Art", nous communique deux nouvelles réalisations remarquables

Jugez plutôt !

Bravo pour les artistes qui ont réalisé cela !

2013-12-21T05:57:00+01:00

Un soleil radieux, et un terrain relativement sec sous nos pieds.

De Pirmil à Saint Lupien, par le

« val de Sèvre », un circuit plein de promesses de sous-bois, feuillages, bruissements d’eau, batraciens et chants d’oiseaux…

Et puis, la présence de notre bon « Père Henry », et ses adjoints,

a donnée une couleur « sanguine » au groupe, qui s’est ainsi fait remarquer tout au long du parcours, avec un pic de notoriété, lors du passage devant l’école primaire de Rezé…

Nombre d’enfant se demandant ce que le « Père Noël » et ses « lutins » faisaient près de leur école. Sans oublier les nombreux coups de klaxon, d'automobilistes en "communion" avec le sujet...

Ainsi, après le temps d’habillage et d’ajustement des « couvre-chef »,

nous voici en route vers la rivière…

Une belle promenade au bord de l’eau avec un soleil bien présent,

et un groupe toujours aussi dynamique et joyeux.

De joyeuses fêtes de fin d’année à tous, et à l’année prochaine…

Et puis, un peu d’histoire autour de Rezé et Saint Lupien,

pour y revenir et pour ceux qui aiment :

« Rezé est née voici 2000 ans. L’ancêtre gallo-romain de Rezé,

Ratiatum, est fondée entre l’an 10 avant notre ère et l’an 10 de notre ère, sur la rive gauche de la Loire.

Une cité qui s’étendait alors sur 50 hectares et dont l’économie était fondée sur le commerce maritime et fluvial à proximité d’une autre grande cité : Nantes (Condevicnum).

Vue aérienne du site archéologique de Saint-Lupien - © Thierry Mézerette - Ville de Rezé

Les découvertes archéologiques ont débuté à Rezé dans les années 1860-1870 à l’occasion de grands travaux dans le bourg historique. Depuis, les fouilles n’ont jamais cessé, révélant une ville antique importante tournée vers le fleuve et ayant une forte activité portuaire et commerciale. Ces recherches participent à notre connaissance de l’urbanisation et de l’organisation sociale de la Gaule romaine.

Le port gallo-romain de Ratiatum, l’ancêtre de Rezé, livre peu à peu ses secrets. Après le quai découvert en 2011, c’est un fragment d’épave, une cale, un bassin, des os d’animaux… qui viennent d’être mis au jour.

Légende de l'image : Campagne de fouilles 2013 sur le site Saint-Lupien

Du 3 juin au 12 juillet, une dizaine de professionnels (archéologues, enseignants, chercheurs) et une quarantaine d’étudiants en archéologie de l’Université de Nantes ont participé à la campagne de fouilles 2013 sur le site Saint-Lupien. Précisément là où les Pictons se sont établis pour fonder Ratiatum (l’ancêtre de Rezé), entre l’an 10 avant notre ère et l’an 10 après notre ère. La ville se caractérisait par un port car la Loire passait alors sous l’actuelle route de Pornic. Le fleuve s’est depuis déplacé de 500 mètres vers le Nord.

Les nouvelles recherches ont permis de dégager encore un peu plus le quai du port gallo-romain, découvert en 2011 Les efforts des archéologues se sont notamment concentrés à l’arrière de la chapelle, où un quai du port gallo-romain avait été découvert en 2011. Les nouvelles recherches ont permis de dégager encore un peu plus ce quai et d’apporter les preuves que sa taille était monumentale : plus de 200 mètres de long.

La taille de ce quai, son état de conservation sont

exceptionnels. Ses dimensions laissent à penser qu’il s’agissait d’un port commercial majeur du monde romain analyse David

Guitton, archéologue et céramologue à l’Inrap (Institut national de recherches archéologiques

préventives).

Un fragment d’épave a aussi été mis au

jour. Nous rêvons depuis longtemps de découvrir une épave de bateau sur le site Saint-Lupien. Nous venons de

réaliser un petit rêve en trouvant ce fragment.

poursuit David Guitton. Il s’agirait d’un flanc de

bateau. Un dendrochronologue va l’étudier pour le dater en observant les cernes de croissance du bois qui le

constitue. On a aussi dégagé une cale. On peut penser que les bateaux venaient y échouer. Mais pourquoi ne restaient-ils pas sur les quais ? Pour être à l’abri ? Pour

faciliter le chargement et le déchargement ? Pour être à proximité des entrepôts ? On ne le sait pas encore

s’interroge Ophélie de Peretti, l’archéologue municipale. Un bassin attenant au quai a également été trouvé. Construit par l’homme pendant l’Antiquité, on ignore

encore quel était son usage. On y a trouvé une énorme quantité d’os de bovidés. Des os sur lesquels des traces de découpe, des trous de croc de boucher sont visibles. Y avait-il une boucherie ou

un abattoir à proximité ? Transportait-on les bovidés ou faisait-on le commerce de leur viande depuis Ratiatum ?

Les archéologues vont poursuivre leurs analyses post-fouilles pour le déterminer. Et en 2014, ils reviendront sur le terrain de Saint-Lupien pour poursuivre leurs investigations. En amont de la chapelle Saint-Lupien, là où passait la voie principale du quartier portuaire de Ratiatum, les fouilles de l’été 2013 ont permis de mettre au jour un atelier de métallurgie. Il date des années 20 à 40 de notre ère. Des outils de forgeron, des lingots de fer mais aussi des objets fabriqués - des pinces, des anneaux, des clous - ont été découverts. Sur cette même voie antique, une très grande concentration de sépultures datant du 5e au 12e siècle ont été trouvées, quasiment un individu par mètre carré. Il s’agit d’une autre partie de la nécropole médiévale qui avait déjà été mise au jour les années passées. »

2013-12-17T19:31:00+01:00

Petit texte en couleurs de notre poète Roger,

On croit entendre le papier froissé et le "dérouleur" de ruban adhésif....

Mais chut !! découvrez plutôt...

Le texte est ici

L'ensemble est là

2013-12-16T10:42:00+01:00

Voici l'opus 18 pour les curiosités anglaises sur la cuisine britannique cette fois.

Nous avons souvent des à priori sur la cuisine de nos amis britanniques qui ne se justifient pas vraiment. Il faut dire qu'ils n'ont pas toujours l'art et la manière de nous mettre l'eau à la bouche par le nom de certains de leurs mets ou par leur présentation.

-Au

restaurant on peut vous proposer « A Toad in a hole »

littéralement : « Un crapaud dans un trou ». Ce plat présente des saucisses dans un Yorkshire pudding (pâte à base de lait, d'oeufs, de farine et de

sel). La présentation ferait penser à des crapauds émergeant d'une mare? En tout cas, c'est très bon.

-Savez- vous

ce qu'est « The Faggot *and peas »

littéralement :« Le fagot et les pois »! Cette spécialité galloise est très goûteuse. Ce sont de boulettes de viande, faites d'un mélange de foie, cœur, poitrine

de porc et herbes, servies avec de gros pois verts et une purée, le tout recouvert d'une sauce légère.

-« The

Welsh rarebit » ou « Welsh rabbit »

litt :« Lapin gallois » En réalité, il n'y a pas de lapin dans ce plat, c'est un toast au fromage. Le nom vient du fait que les gallois très pauvres ne pouvaient s'offrir de

viande. Y a-t-il un jeu de mot avec rarebit qu'on pourrait traduire par de rares morceaux ?

-« Bubble

and squeak »

litt :« Bulle et grincement ». C'est un plat de légumes avec choux et pommes de terre grillées. Le nom vient du bruit et des bulles que font les légumes en cuisant, étonnant

non ?.

-« Spotted

dick *»

« Pudding

tacheté ». Dick vient de la déformation du mot pudding! Ce nom vient des fruits secs qui font comme des taches sur le pudding. On trouve ce dessert en

boîte et décrit comme un sponge cake (gâteau spongieux). C'est pas très appétissant en apparence, mais pourtant très bon.

-« Stargazey

pie »

(qu'on

pourrait traduire par quelque chose comme tourte de fixeurs d'étoiles ?). Son nom vient de la présentation des pilchards (sortes de harengs), dont seules la tête et la queue dépassent de la

pâte. Ils vous regardent fixement dans l'assiette !Whaouh !

-« Bacon

roly poly »

« roulé

de bacon », roly-poly veut dire aussi patapouf ou culbuto! Des tranches de bacon sont roulés dans une pâte qu'on cuit au four et qu'on coupe en tranches.

Ce plat se fait avec toutes sortes d'ingrédients même avec des huîtres ou des moules.

-Pour

finir « Deep fried mars bars»

« barres de mars frites ». Ce sont des barres chocolatées réfrigérées qu'on passe dans une pâte à beignet et qu'on fait frire. Ne pensez pas maigrir avec ca!

C'est tout

pour aujourd'hui. La suite sur ce même thème une autre fois.

Je pense que Rose-Marie et Pierrette visiteront un jour la cuisine du Royaume-Uni (si ça n'est déjà fait) et vous feront apprécier toutes les saveurs de cette cuisine plutôt familiale, conviviale et décontractée, qui a mauvaise réputation, mais souvent à tort.

Bon appétit à tous !

*Attention les mots faggot et dick ont une connotation sexuelle dans un contexte non culinaire.

Chantal

Anglais débutant

2013-12-16T10:35:00+01:00

Et comme Noël approche nous nous sommes

offertes un petit cocktail (sans alcool cette

année : nous devenons très sages) bien sympathique. Tout le monde a bien

apprécié.

Voici notre menu du mois qui est vraiment très savoureux

(Cliquez sur la recette de ce menu, et vous obtenez la

"fiche")

- Curry de crevettes au gingembre et à la crème de coco

- Lotte au lait de coco, curcuma et poivre de Sichuan

- Perles du Japon au lait de coco, fruits exotiques et tuiles.

Vous pouvez vous lancer dans la confection de ces plats :

ce n'est pas compliqué, pas trop onéreux mais très savoureux...nous avons déjà testé

Bonnes fêtes de fin d'année à tous et à l'année prochaine pour de nouvelles découvertes.

Pierrette et Rose Marie

Animatrices

PS L'aneth que vous verrez sur le plat de crevettes provient de "notre" jardin !!!

Toutes les recettes sont ici =>

Le "livre de cuisine" est là =>

Le lait de coco est un liquide laiteux préparé à partir de pulpe de noix de coco râpée ( fruit du cocotier)

Il est parfois confondu à tort avec le jus présent dans le fruit, qui s'appelle jus de coco ou eau de coco. Il est constitué d'albumen liquide et blanc qui, dans le fruit mûr, forme l'amande.

Le lait de coco est préparé à partir de la pulpe de la noix de coco ( à partir du « coco sec » et non de la noix verte), qui est râpée finement, puis pressée dans un tissu qui sert de filtre.

Une autre méthode consiste à faire infuser le coco râpé dans de l'eau chaude. La décoction est filtrée afin d'en extraire, avec l'eau, les graisses et la saveur. L'opération est renouvelée jusqu'à ce que la pulpe soit devenue insipide.

Le lait de coco est particulièrement utilisé en cuisine dans des recettes de pays du sud -est asiatique ( Thaïlande, Cambodge, Malaisie, Indonésie, etc...) en Afrique et dans le Pacifique.

Le poivre de Sichuan : ce sont des baies séchées d'un arbrisseau de la famille des agrumes, connu en Chine sous le nom de poivre en fleur. Leur arôme est très fort et, passé au moulin à poivre, il parfume merveilleusement une soupe de fraises au vin rouge et à la menthe, les sauces à base de lait de coco sucrées et salées.

Le tapioca est une fécule, utilisée en cuisine, produite à partir des racines du manioc amer ( toxique avant traitement) séchées puis traitées.

Les « perles du Japon » sont une spécialité culinaire en forme de petites billes fabriquées à partir de fécule de manioc, elles sont nommées sagu au Brésil.

Le manioc fut découvert par les Européens en 1500 quand le navigateur portugais Cabral accoste le Brésil avec ses hommes

2013-12-12T09:30:00+01:00

Marylène nous fait un point sur la saison passée 2012 - 2013,

(la première de cette activité "Meubles en carton", animée par Marylène et Pierrette),

et nous confie quelques témoignages en images des

réalisations des adhérent (e)s.

Reconnaissons que l'effet est "bluffant" !!!

"Une 1ère année de l’activité « meubles en carton » s’est terminée en juin, au total une quarantaine de meubles ou d’objets ont été fabriqué.

La finition des meubles s’est faite à des rythmes différents, les photos arrivent petit à petit, mais le résultat est là..........

Il y en a de toutes les formes, de toutes les couleurs, chacune y va de son imagination"

Marylène GODARD

02 40 47 56 79

06 20 60 63 27

L'album est là

2013-12-11T10:40:00+01:00

"Notre dernière randonnée a eu lieu au « Loroux-Bottereau ».

Le Loroux Bottereau est situé dans le vignoble nantais à environ 20 kms au sud de Nantes.

Sa devise : « Valeureux dans la guerre et plus encore dans la foi »

Son nom rappelle que l’agglomération s’est développée autour d’un modeste oratoire d’où Loroux, puis d’un château appartenant à la famille

Botterel au XIIe siècle.

L’église St Jean Baptiste, fut construite de 1858 à

1870, dans le style néogothique, par l’architecte Henri FAUCHEUR. Elle abrite un ensemble de fresques découvertes dans la chapelle

St Laurent le 21 juillet 1822, illustrant des scènes légendaires de la vie de St

Gilles.

Son clocher haut de 75 m abrite 8 cloches de 11t d’airain.

Nous poursuivons notre ballade à travers les vignobles par une belle journée ensoleillée. Dommage,

quelques semaines plus tôt nous aurions eu un joli décor d’automne, mais là les vignes étaient taillées. L’avantage, nous avions une vue bien dégagée.

Les 130 m de dénivelé, ont fait courber le dos à certains et freiner le train à d’autres.

Nous avons fait une halte devant le Moulin de Pé du haut duquel nous avons pu découvrir le panorama des alentours jusqu’à la Tour de Bretagne à Nantes, dans la brume.

La statue du Christ

Roi (5,60 m de haut et 6300kg) et l’autel en granit rose, œuvres du sculpteur Jean

FREOUR ont été ajoutés en 1957.

La croix dépasse l’édifice de 4 m.

Ce monument, voulu par le curé LEMAITRE, fut réalisé grâce aux dons des Lorousains.

Comme d’habitude, nous avons eu le plaisir de voir des animaux familiers, comme des chats prenant un bain

de soleil, un chien accompagné de son maître, et des oiseaux groupés, sans doute dans l’attente d’un départ migratoire.

Et nous avons retrouvé notre bus après cette agréable ballade.

Ghislaine

Reporter-randonneuse des 8 km"

2013-12-10T11:23:00+01:00

Les 6 et 7 décembre s’est déroulé le TÉLÉTHON 2013.

Un « village téléthon » était prévu salle de l’ESCALL de Saint Sébastien.

Comme chaque année notre Association était également présente.

Avec la participation des activités :

* Randonnées *

* Bowling *

* Les Échecs *

* Et nouveauté cette année, un stand A.A.A

pour les ouvrages des adhérents

qui n’avaient pas trouvé preneurs au Marché de Noël.

Si sur le plan national il est enregistré une baisse des dons,

de notre coté, ceux-ci sont en légère hausse, avec cette année :

Le Bowling : 560.00 €

Les Échecs : 39.00 €

La Randonnée : 153.00 €

Les ouvrages sur stand : 74.00 €

TOTAL 826.00 €

Merci à tous pour votre implication.

Et puis quelques souvenirs en

images du tournoi bowling

2013-12-10T10:03:00+01:00

Cette année encore, les Samedi 30 novembre et Dimanche 1er décembre, se déroulait le "Marché de Noël" place de l'église à Saint Sébastien.

"L'association Accueil - Art - Activités", a de nouveau répondu présente.

Pour cette édition 2013, il était convenu qu'un stand "multi-activité" (hors peinture et aquarelle) représenterait

l'Association, à travers les multiples ouvrages réalisés par les animateurs et les adhérents. pour cette occasion.

Un froid relativement "mordant", mais un soleil bien présent pendant ces deux jours, où les visiteurs furent

nombreux.

Le "vin chaud" du stand voisin de nos amis d'outre Rhin, a réchauffé "corps et cœur", pour compenser les quelques courants

d'air.

Le Père Noël est passé dire bonjour aux enfants, avec une pluie de confiserie.

Des "poupées russes" ont même dansé pour nous....

Nous devons à nouveau et bien volontiers, féliciter et remercier les animateurs et adhérents qui ont réalisé ces

ouvrages présentés sur le stand. Remarquable de finesse, de patience et d'amour du travail bien fait.

Chapeau aussi pour les "compositions florales" qui apportaient une touche de tendresse à l'ensemble.

Nous étions tous extrêmement fiers de présenter tout cela aux visiteurs, et que de bonheur lorsque qu'ils repartaient avec un ou plusieurs objets. D'autant que nous expliquions également que tout ceci avait été réalisé par les membres de l'association, POUR "le Marché de Noël", nos visiteurs n'en revenaient pas.

Plus encore, lorsque nous précisions que l'INTÉGRALITÉ des sommes reçues, seraient reversées au profit de l'Association

Sébastienaise : « Artistes

d’ici… enfant d’ailleurs ».

Un grand merci aussi aux Animateurs et Adhérents qui, au lieu de rester au chaud devant la cheminée, se sont succédés pendant ces deux

jours, pour tenir les "permanences" de notre stand.

Le bilan financier de l'opération, est en progression de + de 44 % par rapport à l'an passé.

871.30 € au total dont 253.00 € de compositions florales.

Soyez ici remerciés pour cet élan infatigable de votre générosité par vos travaux et ouvrages.

Bravo à vous tous et à l'année prochaine pour de nouvelles aventures.

2013-12-09T09:05:00+01:00

« Voici le résumé de notre séance de croquis dans la galerie commerciale de Basse-Goulaine.

Les

croqueurs se sont réunis ce mercredi dans la galerie marchande Pôle Sud. Ce lieu présente beaucoup de contrastes et une multitude de sujets

à traiter. Le but étant toujours d'interpréter l'atmosphère de l'endroit. En cette période, les lieux étaient pour le moins animés et colorés de l'ambiance de Noël !

Vous

pouvez voir sur les photos que chacun a trouvé son bonheur. Les croqueurs se sont amusés et quelques passants intrigués se sont intéressé à notre discipline. Ca aussi c'est vraiment sympa!

A bientôt ! »

Chantal

Animatrice du Croquis d'extérieur

Girl Gift Template by Ipietoon - Hébergé par Overblog